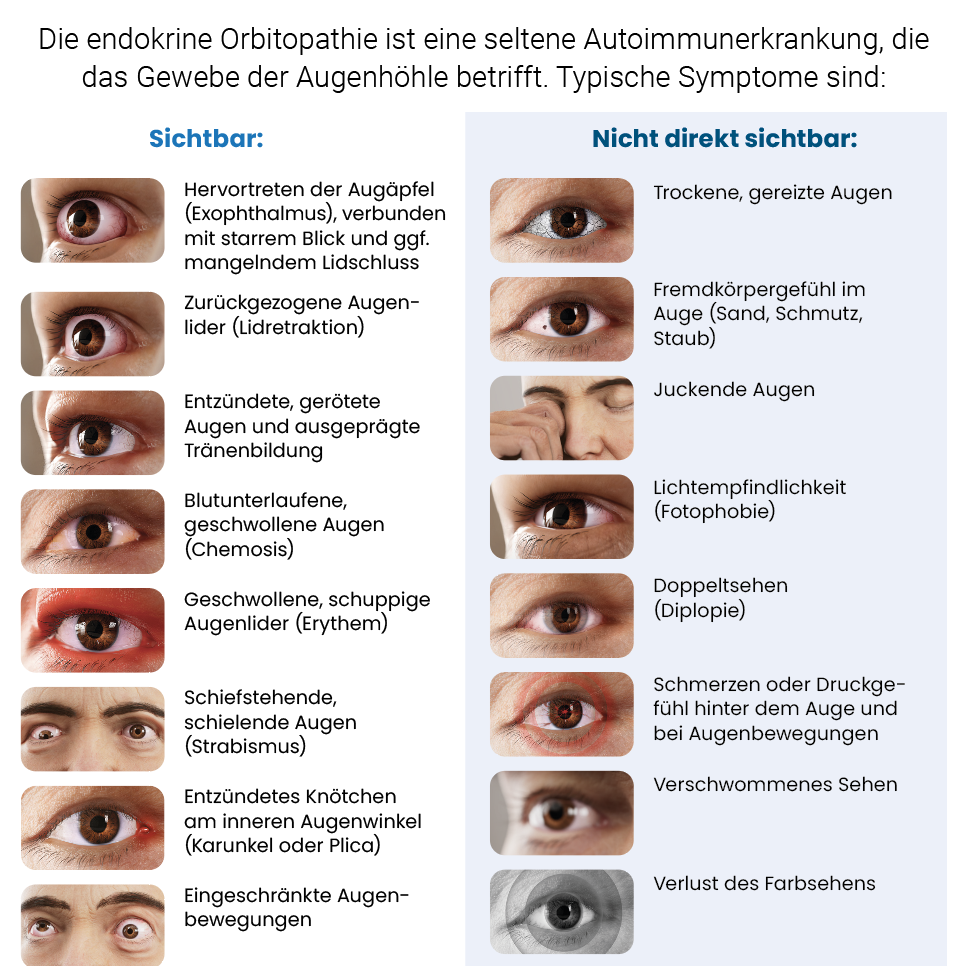

Pro Jahr erkranken weltweit 16 von 100.000 Frauen und drei von 100.000 Männern an endokriner Orbitopathie. Sie ist damit zwar die häufigste Erkrankung der Augenhöhle (Orbita), zählt aber dennoch zu den seltenen Erkrankungen.1 In vielen Fällen tritt endokrine Orbitopathie in Verbindung mit der bekannteren Erkrankung Morbus Basedow auf.2

Endokrine Orbitopathie betrifft vor allem die Augen und das umliegende Gewebe. In vielen Fällen liegt eine lange Leidensgeschichte hinter den Betroffenen, bis die Erkrankung diagnostiziert wird. Bleibt sie gänzlich unbehandelt, kann sich das Sehvermögen bis hin zur Erblindung verschlechtern.3,4 Der Alltag und die Lebensqualität der Betroffenen sind oftmals deutlich eingeschränkt.4,5 Infolge der Erkrankung ziehen sich Patienten zurück und meiden soziale Kontakte.5

Diagnose ist Teamarbeit

Um eine präzise und frühzeitige Diagnose stellen zu können, müssen verschiedene Fachrichtungen zusammenarbeiten. Dies gelingt zum Beispiel im Rahmen spezieller Orbita-Sprechstunden oder in spezialisierten Orbita-Zentren, die in Deutschland bereits an einigen Kliniken etabliert sind. Dort werden die Befunde in einem Team aus Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen besprochen, darunter Augenheilkunde, Endokrinologie, Radiologie und Nuklearmedizin. Bei Bedarf können weitere Spezialisten hinzugezogen werden.

Risikofaktoren wenn möglich vermeiden

Beim Verdacht auf endokrine Orbitopathie oder wenn die Diagnose bereits gestellt wurde, kann versucht werden, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Zu den bekanntesten veränderbaren Risikofaktoren gehören das Rauchen, eine Fehlfunktion der Schilddrüse (in den meisten Fällen eine Überfunktion) und Stress. Auch eine genetische Veranlagung, Hypercholesterinämie (zu hohe Blutfettwerte), der Nachweis sogenannter Thyreotropin-Rezeptor-Antikörper (TRAK) sowie eine Radiojodtherapie können das Risiko erhöhen.6

Individuelle Therapieentscheidung

Je nach Ausprägung der Erkrankung reichen die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten von befeuchtenden Augentropfen, Augengels oder Augensalben über die Einnahme von Selen, die Anwendung von intravenösen Glukokortikoiden bis hin zu einer Augenoperation. Weitere Therapieoptionen befinden sich derzeit in der klinischen Entwicklung. Über die individuell passenden Therapieoptionen entscheiden Ärzte unter Berücksichtigung der aktuellen Behandlungsleitlinien (z. B. EUGOGO*).

*EUGOGO: European Group on Graves‘ Orbitopathy

Referenzen: 1Bartley GB et al. Am J Ophthalmol. 1995; 120(4):511-517, 2Chin YH et al. Clin Endocrinol (Oxf). 2020; 93(4):363-374,

3Bahn RS. N Engl J Med. 2010; 362(8):726-738, 4Bruscolini A et al. Autoimmun Rev. 2018; 17(7):639-643, 5Ponto KA et al. Ophthalmologe. 2020; 117:1105-1111, 6Bartalena L et al. Eur J Endocrinol. 2021; 185(4):G43-G67

Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit Amgen umgesetzt.