„Patient Rebels“ mit einer Mission

Seltene Erkrankungen betreffen nur wenige Tausend Menschen – und doch sind Millionen in Europa davon betroffen. Für Betroffene kann der Weg zur Diagnose Jahre dauern, und passende Therapien sind rar. Markus Karmasin spricht über strukturelle Probleme in der Versorgung, biotechnologische Durchbrüche – und darüber, warum es Mut braucht, sich für wenige mit voller Kraft einzusetzen.

Markus Karmasin

Geschäftsführer DACH-Region der Kyowa Kirin GmbH

Herr Karmasin, was macht seltene Erkrankungen aus Sicht der Versorgung so besonders komplex?

Das Hauptproblem liegt darin, dass es für viele dieser Erkrankungen kaum Erfahrungswerte gibt. Jede einzelne betrifft nur eine kleine Patientengruppe, manchmal nur einige Hundert Menschen. Die Folge ist ein dramatischer Mangel an Wissen – sowohl auf ärztlicher Seite als auch in der breiten Öffentlichkeit. Das hat schwerwiegende Konsequenzen: Betroffene müssen oft jahrelang auf eine korrekte Diagnose warten, und selbst dann ist der Weg zu einer spezialisierten Behandlung oft steinig.

Wie sieht dieser Weg für Patienten konkret aus?

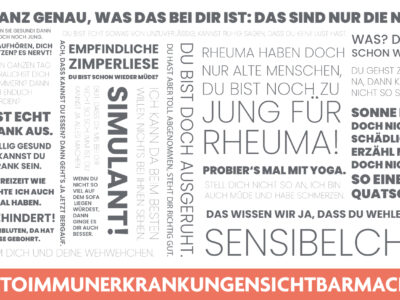

Viele berichten von einem langen medizinischen Irrweg. Sie gehen von Arzt zu Arzt, erhalten widersprüchliche Aussagen oder gar keine. Dabei werden nicht nur wertvolle Jahre verschenkt – auch die psychische Belastung ist enorm. Das Vertrauen in das System schwindet. Selbst wenn eine Diagnose vorliegt, ist der Zugang zu spezialisierten Therapien häufig eingeschränkt. Genau an diesem Punkt wollen wir ansetzen und echte Perspektiven schaffen.

Was kann Kyowa Kirin konkret bewirken?

Wir entwickeln zielgerichtete Therapien für Erkrankungen, die bisher kaum im Fokus standen. Dazu nutzen wir modernste biotechnologische Verfahren – etwa bei der Herstellung therapeutischer Antikörper. 2024 haben wir das Gentherapieunternehmen Orchard Therapeutics übernommen, das wegweisende Therapien für genetisch bedingte Krankheiten wie die metachromatische Leukodystrophie entwickelt. Außerdem arbeiten wir mit Kura Oncology an neuen Ansätzen gegen akute myeloische Leukämie. Diese strategischen Schritte erweitern unser Portfolio – und vor allem die Hoffnung für Betroffene.

Ganzheitliche Versorgung – was bedeutet das bei Ihnen konkret?

Unser Verständnis von ganzheitlicher Versorgung geht über die Bereitstellung von Medikamenten hinaus. Wir unterstützen Menschen mit XLH zum Beispiel im häuslichen Umfeld bei der Therapieverabreichung – durch ein externes, spezialisiertes Nurse-Team. Ebenso wichtig sind Patienteninformation und -aufklärung sowie Schulungen für Ärzte. Wir wollen dazu beitragen, dass Erkrankungen wie XLH schneller erkannt und zielführend versorgt werden.

Was genau erschwert die Versorgung?

Der Hausarzt als erste Anlaufstelle funktioniert gut bei häufigen Erkrankungen, ist aber bei seltenen häufig überfordert. Es fehlt oft das Bewusstsein dafür, dass sich hinter Symptomen auch eine seltene Erkrankung verbergen kann – das bekannte „Zebra“ in der Diagnostik. Wir setzen daher gezielt auf medizinische Aufklärung: Niedergelassene Ärzte müssen nicht nur die Erkrankung erkennen, sondern im Zweifel auch an spezialisierte Zentren oder Experten weiterverweisen. Wir sehen uns hier in der Verantwortung, hilfreiches Wissen bereitzustellen – sei es durch Fachveranstaltungen, wissenschaftliche Publikationen und Studien oder praxistaugliches Informationsmaterial.

Was steckt hinter dem Begriff „Patient Rebels“, den Sie intern verwenden?

Das ist unser Antrieb. Wir wollen bestehende Lücken in der Patientenversorgung schließen – und hierbei neue Wege gehen. Gerade im Bereich der seltenen Erkrankungen braucht es dabei Mut, Kreativität und Ausdauer. Vor allem aber können nachhaltige Verbesserungen nur im engen Austausch mit den Betroffenen entstehen. Für uns bedeutet „Being a patient rebel“ daher auch, die Perspektive der Patienten in die für sie relevanten Entscheidungen und Aktivitäten einfließen zu lassen.

Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Ein gutes Beispiel ist unsere Beteiligung an einer groß angelegten Versorgungsstudie in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Hannover, der Uniklinik Aachen und der Hochschule Niederrhein. Untersucht wurde die medizinische Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen zu Zeiten der Covid-19-Pandemie auf Basis anonymisierter Daten von fünf Millionen Versicherten. Solche Daten sind essenziell, um konkrete Verbesserungen zu ermöglichen.

Welche Krankheitsbilder stehen aktuell besonders im Fokus?

Unsere Schwerpunkte liegen unter anderem auf dem kutanen T-Zell-Lymphom (CTCL), einer seltenen Krebserkrankung, sowie auf erblich bedingten Stoffwechselerkrankungen wie der X-chromosomalen Hypophosphatämie (XLH) und der tumorinduzierten Osteomalazie (TIO). Diese Erkrankungen sind zwar selten, haben aber massive Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen. Wir wollen ihnen nicht nur Arzneimittel zur Verfügung stellen, sondern breite Beiträge zu einer optimalen Versorgung im Alltag leisten.

Was wünschen Sie sich langfristig für den Umgang mit seltenen Erkrankungen?

Ich wünsche mir, dass Menschen mit seltenen Erkrankungen die gleiche Aufmerksamkeit und Versorgung erfahren wie andere Patientengruppen – unabhängig davon, wie groß ihre Zahl ist. Medizinische Versorgung darf nicht von Häufigkeit abhängig sein. Jeder Mensch verdient es, gesehen zu werden.

Was treibt Sie persönlich an?

Mich treibt an, dass wir durch unsere Arbeit dazu beitragen, dass es kranken Menschen ein Stück besser geht. Dass sie durch neue Behandlungsoptionen wieder mehr Lebensqualität erfahren. Wir wollen den Menschen in allem, was wir tun, ein Lächeln schenken. Daran arbeiten wir jeden Tag – als „Patient Rebels“ mit klarer Mission.

Das Interview wurde in Zusammenarbeit mit Kyowa Kirin umgesetzt.