Vor zehn Jahren wurde bei Dr. Antje Petershagen Brustkrebs diagnostiziert. Ihre lange Reise – auch zu sich selbst – hat die Ärztin und Psychoonkologin für uns zusammengefasst.

Es fing ganz harmlos an

Es fing alles ganz entspannt an, Krebsvorsorge bei meiner Gynäkologin, mit knapp 50 Jahren.

Die Mammografie zeigte einen bedenklichen Befund, bedenklich heißt nichts Gutes, schoss es mir durch den Kopf. Ich müsse nun schnellstmöglich in die Radiologie, hier in der Praxis könne man nichts mehr für mich tun, so der Tenor meiner Gynäkologin. Sie hatte mich unterdessen schon zur Anmeldung begleitet, sie fühlte sich sichtlich unwohl. Und ich, ich habe einfach nur funktioniert.

Die weitergehende Diagnostik bestätigte den Verdacht auf Brustkrebs. Nun hatte es auch mich erwischt; ich war eine 7. Dieser Einschlag war gewaltig und unerwartet und eine riesige Angstwelle rollte über mich, Angst zu sterben. Auch wenn die Ärztin in mir sehr genau wusste, dass Brustkrebs nicht automatisch Tod bedeutet. Viele Betroffene überleben und es werden aufgrund der individuelleren Therapien immer mehr.

Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das Gedankenkarussell in meinem Kopf stoppen konnte.

Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das Gedankenkarussell in meinem Kopf stoppen konnte. Es vergeht ja einige Zeit zwischen Diagnostik und abschließender Befundbesprechung, zum Glück, kann ich nur sagen. In der Zeit habe ich mich gesammelt, auf das Positive konzentriert, versucht die Angst klein zu halten.

Die Diagnose habe ich konzentriert aufgenommen, als Patientin kam sofort Angst in mir hochgekrochen. Als Ärztin konnte ich mich an die Befunde und die Möglichkeiten klammern. Ich hatte das große Glück eine supergute, interdisziplinäre Begleitung zu erhalten. Ich bekam Unterstützung durch einfühlsame Ärztinnen (ich hatte wirklich nur Ärztinnen um mich), eine kompetente Psychoonkologin und traf den besten und zugleich menschlichsten Chirurgen, den ich mir wünschen konnte.

Mit der Diagnose umzugehen, war nicht einfach. Irgendwie trifft es immer die anderen, aber dass es mich selbst getroffen hat, war hart. Und das musste ich erst einmal sacken lassen.

Bleib dir nahe

Da ich allerdings nicht das erste Mal eine „harte“ Diagnose, so nenne ich das, bekommen hatte, kannte ich meine inneren Strategien, wie ich mich in einer solchen Situation relativ ruhig halten kann. Ich weiß, dass es schwierig ist, so eine Diagnose anzunehmen. Jeder kennt irgendwen, der an Krebs gestorben ist, dem es sehr schlecht während der Chemotherapie ging, der Gewicht verloren hat, der längere Zeit im Krankenhaus war. Ich hatte sehr schnell ein Bild von mir, mit einem Infusionsständer über die Gänge schleichend, abgemagert und ausgezerrt, im Kopf. Ich habe solche Bilder nicht lange in meinem Kopf erlaubt; ich habe mich auf die deutlich gesünder aussehenden Patientinnen konzentriert, Patientinnen, die stark und lebensfroh in einer kritischen Situation wirkten.

Ich habe viele Patientinnen mit Krebs in allen Stadien kennengelernt und jede ist auf ihre eigene Art damit umgegangen. Es gibt nicht richtig und falsch.

Ich habe viele Patientinnen mit Krebs in allen Stadien kennengelernt und jede ist auf ihre eigene Art damit umgegangen. Es gibt nicht richtig und falsch. Für mich war klar, je ruhiger ich in die Therapiephase gehe, desto mehr Energie, oder besser Lebensenergie, habe ich. Ich war viel in der Natur, habe Sport gemacht, habe viel Zeit mit mir selbst verbracht. Die Ruhe hat mir geholfen weniger Angst aufzubauen. Mir haben Bekannte und Freude Angst gemacht, da sie fast alles wussten; die nett gemeinten Aufmunterungen haben genau das Gegenteil bewirkt; manchmal war ich stink sauer. Sätze die mit „du musst jetzt“ anfingen, haben Widerstand in mir hervorgerufen. Besonders schlimm fand ich den Satz „du musst jetzt positiv sein“. Ich konnte nicht auf Kommando positiv sein. Ich habe meinen Weg finden müssen und für mich war es wichtig, dass ich den gewählten Weg positiv beschreite, aber dennoch Momente des Zweifelns, des Ängstlichseins, des Verzweifeltseins zugelassen habe. Tränen sind oft geflossen, sie hatten etwas Reinigendes. Danach ging es mir besser.

Es gibt keine dummen Fragen

Da ich keinen Zweifel an der Diagnose hatte, habe ich auf das Einholen einer Zweitmeinung verzichtet. Ich habe mir das Brustkrebszentrum meiner Wahl und ein gutes Behandlerteam ausgesucht. Empathisch, kompetent und bereit mir auf Augenhöhe zu begegnen. Übrigens behandeln wir Ärzte:innen nicht gerne Kollegen:innen. Ich blieb Patientin, ließ das Ärztinnensein weg, soweit es möglich war. Und ich habe Dr. Google nicht befragt. Das war eine Entscheidung, die ich sehr früh getroffen habe. Nachdem das Therapiekonzept stand, habe ich meine medizinischen Datenbanken genutzt, mir die Leitlinien angeschaut, mich informiert. Aber keine Berichte über Erfahrungen gelesen. Aus meiner aktiven Zeit als Ärztin, wusste ich, dass es viele Berichte gibt, nicht immer mit guten Erfahrungen, die einen Menschen sehr beeinflussen können. Eben eine sehr subjektive Beschreibung einer individuellen Situation und ich wollte vermeiden mich damit zu belasten und bereits voreingenommen zu sein.

Als ich meinen Krebs an die Leine genommen habe

In einem Brustkrebszentrum sind wir alle gleich, und doch irgendwie nicht. Das Thema Haare ist ein Thema, dem ich vor meiner Erkrankung nie viel Gewicht geschenkt hatte. Das große Glück zu haben, während der Therapie keine Haare zu verlieren, wurde öfters angesprochen. „Ja, du, du hast ja deine Haare“.

Als eine Mitpatientin sich ganz begeistert zu meiner Echthaarperücke äußerte, hatte ich nicht den Mut dies richtig zu stellen. Es hätte ja auch nichts Positives bewirkt. Und ich gehörte so oder so dazu.

Immer wieder konnte ich diese riesige Angst spüren, das ganze Zimmer war erfüllt davon.

Ich lernte Frauen kennen, Frauen, denen es so viel schlechter ging und die etliche Jahre jünger waren als ich. Frauen, deren Männer weinend auf dem Flur herumliefen um dann gefasst und mit getrockneten Tränen ins Krankenzimmer kamen. Immer wieder konnte ich diese riesige Angst spüren, das ganze Zimmer war erfüllt davon. Meine Angst und die Angst meiner Mitpatientin und deren Angehörigen verschmolz zu einem Angstmonster. Ich habe mir meine Angst oft als Hund vorgestellt, den ich an der Leine führen muss, damit er nicht übermütig wird. Dieses Bild hat mir geholfen, meine Angst, die oft sehr überraschend einfach da war und größer wurde, erst einmal anzuhalten, um dann aus einer anderen Perspektive auf sie zu schauen. Und das konnte ich am besten allein. Ich habe versucht meine Angst mit einem Freund zu teilen und ich habe bemerkt, dass diese Angst für ihn nicht nachvollziehbar war, ihn überforderte und dann zu dem berühmtem „du musst jetzt positiv denken“ führte.

Sei liebevoll zu dir, es reduziert die Angst!

Ich habe zu dieser Zeit viel Tagebuch geschrieben, es illustriert und gerne darin gelesen. Im Verlauf konnte ich Veränderungen feststellen. Anfänglich war die gesamte Situation sehr negativ, stressig aber im Verlauf der Wochen, gab sie mir viel Freiraum mich mit mir selbst zu beschäftigen, tiefer zu schauen, was ich an meinem Leben ändern konnte, um ihm mehr Mehrwert zu geben, ganz egal wie das ausgehen würde. Ich tat viele Dinge, die ich lange nicht mehr gemacht hatte, nahm mir jede Woche einen Nachmittag, um mich zu inspirieren. Für mich ist dies ein Besuch eines Buchladens, einer Ausstellung, das Schmökern in meinem Lieblingsbuch in meinem Lieblingscafé. In all dieser Zeit blieb der Krebs brav an der Leine und hat sich gut benommen. Die Angst blieb zuhause.

Zeit mit mir selbst war heilend

Das Stationsleben ähnelt einem Bienenschlag. Ärtze:innen und Schwestern/Pfleger haben alle Hände voll zu tun, dennoch versuchen sie Aufmerksamkeit zu schenken. Aber die Anstrengung mit alldem was auf Station passiert mit einer gewissen Distanz zu leben, das ist anstrengend. Diese Anstrengung ist spürbar. Es gab so viel kränkere Frauen, die einfach viel Pflege bedurften. Manche können längere Zeit keinen Besuch bekommen, für sie ist es eine deutlich schwere Zeit in der Isolation. Wer es schaffte, versorgte die anderen mit Tee, Wasser oder ein wenig Obst, wenn es erlaubt war.

Ich war oft allein und das hat mir gutgetan.

Ich habe viele Stunden in einem Garten verbracht, wunderschön, aber für einen kranken Menschen ziemlich weit weg. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es bis zu „meiner“ Bank geschafft. Selten war eine Patientin von meiner Station im Garten, überhaupt war ich oft alleine und das hat mir so gutgetan. Der Baum hat mich getragen, mich beschützt und mir Ruhe und Zuversicht geschenkt. Das Alleinsein war ein Therapiebaustein für mich; diese Hineinhören in mich selbst, das Hineinfühlen. Das mag nicht jeder mögen; aber ein Versuch ist es wert. Es können ja wenige Minuten des Alleinseins sein, um es auszuprobieren. Gespräche mit Freunden, der besten Freundin, der Schwester oder Mutter können ebenfalls beschützende und behütete Momente sein. Jeder so, wie es der Seele guttut.

Wir können alle voneinander lernen

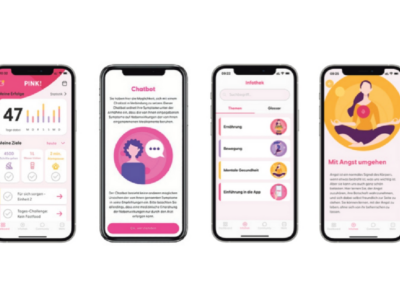

Es ist ein enger Zeitplan auf Station, alles ist getaktet. Ärtze:innen sind stundenlang im OP und müssen danach um die Neuaufnahmen und den Stationsalltag kümmern. Die Schwestern sind nicht weniger beschäftigt. Alle sind stets in Eile, selten ist Zeit für einen Plausch. Die Psychoonkologen:innen versuchen den Menschen, der schwer erkrankt ist, aufzufangen, ihn zu stützen und ihm Wege aufzuzeigen mit der Erkrankung leben zu lernen. Auch sie leisten viel, sie hören zu und manchmal sind die Geschichten schwer zu tragen oder gar zu ertragen. Als Psychoonkologin habe ich auch einigen Menschen mit Krebs zuhören dürfen, sie haben mir ihre Lebensgeschichte anvertraut und gemeinsam haben wir einen passenden Weg gesucht, um mit dieser Situation umgehen zu können. Um den Hund an der Leine zu halten, wenn wir mein Bild nehmen. Wir sind alle individuell und daher gibt es nur einen sehr persönlichen Weg mit dieser Erkrankung umzugehen. Natürlich können wir alle voneinander profitieren, Erkrankte untereinander, aber auch die Behandler können enorm viel für sich von den Erkrankten lernen.

Was Krebs alles lostritt

Die Angst muss sich nicht nur um die Krankheit selbst drehen, sondern um die Begleiteffekte. Oft ist die Lebenssituation nicht einfach, alleinerziehend mit Kindern, kein Kontakt zur Familie, so dass die Krankheit noch obenauf gesattelt wird. Das Gute ist, dass wir alle schon einmal schwierige Situationen gemeistert haben. Wenn wir die Bewältigungsstrategien herausarbeiten, können wir damit weiterarbeiten. Die Seele schreit, es gibt so viele verschiedene Ängste, die die Patientin quälen. Was wird aus meinen Kindern, wenn ich sterbe, wer versorgt sie, wenn ich in Therapie bin, wie komme ich finanziell über die Runden, was wird aus meiner Arbeitsstelle? Und all diese Ängste neben der Angst zu sterben. Deshalb ist Krebs für manche Patientinnen ein finanzieller und sozialer Absturz, der die Gesamtsituation enorm verschärft. So manche Ehe, die schon vor der Erkrankung geschwächelt hat, überlebt diese Krise nicht. Nicht jeder Partner:in hat die Kraft den Weg gemeinsam zu gehen, es kommt zu Trennungen während der Therapiephasen. Die Psychoonkologen:innen versuchen der Patientin und der Familie unterstützend beizustehen, aber es lässt sich nicht alles reparieren, was schon vorher defekt war.

Mein Rückblick auf die vergangenen Jahre

Mein Leben ist schöner als je zuvor. Das ist das Ergebnis einer langen Reise zu mir selbst, die ich schon als junge Frau angetreten habe. Es hat gedauert, bis ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe; gewünschte Veränderungen eingeleitet und umgesetzt habe. Ich habe geflucht, war frustriert, genervt, ungerecht zu mir selbst, aber ich habe mich gegen meine inneren Kritiker durchgesetzt und mir meine Probleme genau angeschaut, bin in die Tiefe gegangen, habe immer wieder hingeschaut und nicht weggeschaut, bis ich mich wirklich kennengelernt habe, mich annehmen und von dort weiterwachsen konnte. All dies wäre ohne diesen besonderen Tag, der mein Leben von jetzt auf gleich verändert hat, nicht geschehen.

Der Krebs hat mich gefordert, hat mich an meine Grenzen gebracht, hat verlangt und keinen Millimeter nachgegeben. Er hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.

Der Krebs hat mich gefordert, hat mich an meine Grenzen gebracht, hat verlangt und keinen Millimeter nachgegeben. Er hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich weiß, dass ich alles in mir habe und es in meiner Hand liegt, wie mein Leben verläuft. Ich muss nicht mehr im Äußeren suchen, mich vergleichen, mich nach den Erwartungen meines Umfelds richten. Ich muss nicht mehr everbody`s darling sein! Ich habe mich konsequent von den Menschen getrennt, die mir nicht gutgetan haben, habe das Alleinsein noch mehr zu schätzen gelernt. Ich verbringe gerne Zeit mit mir. Ich genieße gerne und oft, mache Dinge und rede nicht nur davon. Ich nehme das Leben gelassener, es hat Höhen und Tiefen, die sich abwechseln; aber das Wichtigste ist, dass nach jedem Tief ein Hoch kommt. Diese Krankheit hat mich widerstandsfähiger gemacht, wenn auch emotionaler. Ich habe mich getraut Dinge zu realisieren, die ich vorher nur in Worte gepackt habe. Bücher geschrieben, Platz für mehr Kreativität gemacht, promoviert, gereist, Menschen kennen und lieben gelernt. Der Krebs hat mich selbstbestimmter werden lassen und mir gezeigt, dass ich viel mutiger bin, als ich dachte.

Ich habe Vertrauen in mein Leben. Und ich möchte allen Frauen Mut machen, die Krise als Chance zu sehen. Eine Chance zum inneren Wachstum, egal wie viel Zeit bleibt.

Diesen Artikel hat Dr. Antje Petershagen geschrieben.

7 Tipps für den Kampf gegen Brustkrebs

[…] Die bewegende Geschichte von Dr. Anja Petershagen lesen Sie hier […]